Зимний дворец

Зимний дворец — величественный символ имперского могущества России и самый узнаваемый архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга.

На протяжении веков его стены хранят истории царских династий, политических интриг и культурного наследия. От усадьбы сподвижника Петра Великого до грандиозной резиденции российских императоров — этот архитектурный шедевр работы Франческо Растрелли прошёл путь от первого камня до мирового музея, пережив пожары, войны и революции.

Сегодня, как главное здание Государственного Эрмитажа, он продолжает восхищать миллионы посетителей своим величием и великолепием в стиле барокко и бесценными коллекциями, оставаясь живой летописью Российской империи.

Ранняя история места

Там, где сегодня возвышается знакомый каждому силуэт Зимнего дворца, при Петре Великом это территория была занятой большим и богато отделанным особняком. Его владельцем был один из ближайших сподвижников Петра I — генерал-адмирал граф Фёдор Матвеевич Апраксин.

Это здание служило не просто личным владением, а официальной резиденцией высшего сановника империи, предназначенной для проведения государственных приемов и дипломатических церемоний, что подчеркивало его исключительный статус и непосредственную близость к Императорской Фамилии и власти.

Ключевым моментом в истории этого участка стала смерть графа Апраксина 26 октября 1728 года. По завещанию он передал своё владение и всё имущество императору Петру II. Этот акт был не просто юридической формальностью, а символическим признанием — лишь царь считался достойным наследником этого знакового места, олицетворявшего собой могущество и близость к вершинам власти.

В дар входил не только сам дом Апраксина «со всеми уборами» (то есть с полной внутренней отделкой, меблировкой и произведениями искусства), но и два вспомогательных двора (вероятно, хозяйственные постройки и служебные флигели). Этот акт дарения знаменует важный этап в формировании царской собственности в центре Санкт-Петербурга, когда лучшие частные владения начали целенаправленно переходить в казну.

Анна Иоанновна и начало строительство дворца

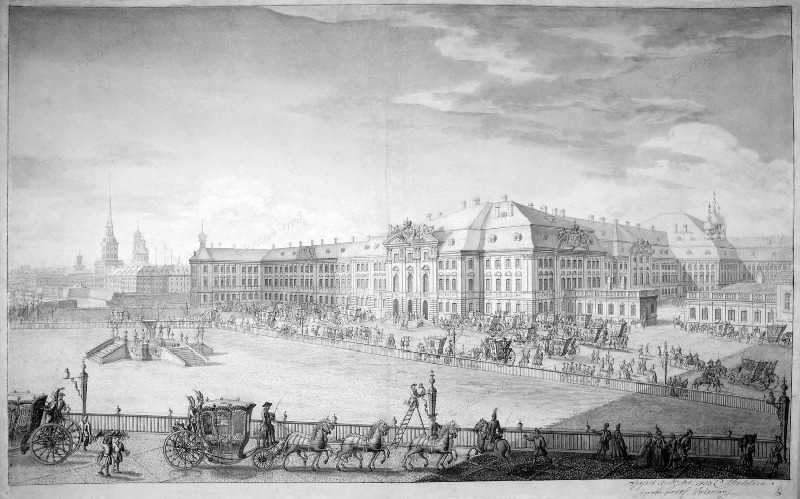

Следующий виток истории связан с императрицей Анной Иоанновной. После своей коронации в Москве и прибытия в северную столицу в 1732 году, она избрала бывший дом Апраксина своей основной резиденцией. Этот выбор был символичен: вместо старой московской традиции она утверждала статус Санкт-Петербурга как новой императорской столицы.

Именно Анна Иоанновна официально присвоила зданию статус «Императорского Дворца», юридически закрепив его функцию.

Для масштабного строительства нового здания, отвечающего амбициям императрицы, потребовалась расчистка территории. Было приказано снести Кикины палаты также находившиеся ранее на том месте. Это здание, обращённое к Адмиралтейству, было памятником ранней петровской эпохи (возведено для одного из первых сподвижников Петра I, Александра Кикина), однако потребности в обновлении и расширении императорской резиденции оказались важнее сохранения исторической постройки.

О начале активной фазы строительства свидетельствует высочайший указ от 3 мая 1732 года, адресованный гоф-интенданту Кормёдову:

«Указали мы для строенія Нашего каменнаго дома, который близъ Адмиралтейства, отпускать всякіе матеріалы и другія потребности изъ той суммы, которая опредѣлена въ Канцеляріи отъ строеній, безъ всякаго замедлѣнія и остановки»

Указ с требованием отпускать ресурсы «без всякого замедления и остановки» красноречиво говорит о высочайшем приоритете, который придавался строительству новой императорской резиденции, ознаменовавшей собой укрепление власти Анны Иоанновны и новой эпохи в истории русского двора.

Одновременно с началом административной подготовки проекта, императрица Анна Иоанновна предприняла ключевой кадровый шаг, определивший будущий облик императорской резиденции. Она официальна назначила руководителем строительства дворцового комплекса графа Франческо Бартоломео Растрелли, присвоив ему высшее придворное звание Обер-Архитектора.

Церемония закладки нового Зимнего дворца, состоявшаяся 27 мая 1732 года, прошла в личном присутствии императрицы.

Этот торжественный ритуал, характерный для XVIII века, имел огромное символическое значение. Он был призван публично продемонстрировать начало масштабного государственного проекта и закрепить право Анны Иоанновны на возведение новой резиденции, подчёркивая преемственность власти и её личное участие в преображении столицы.

Затяжное строительство дворца и смерть императрицы

Несмотря на высочайший статус проекта и данные распоряжения о бесперебойном финансировании, практическая реализация столкнулась с трудностями.

Строительство нового Зимнего дворца продвигалось крайне медленно. За девять лет, к 1741 году, строители успели возвести лишь стены вчерне, без какой-либо наружной или внутренней отделки. Такие темпы были характерны для гигантских строек той эпохи, осложнённых недостатком квалифицированных рабочих рук, логистическими проблемами и сезонностью работ.

Всё это время Анна Иоанновна продолжала проживать в старом здании — том самом особняке Апраксина, который к тому времени в народном сознании и обиходе уже прочно ассоциировался с официальным названием «Зимний дворец».

Именно в этой, уже устаревшей резиденции, олицетворявшей собой ранний петровский период, императрица скончалась 17 октября 1740 года. Этот факт создаёт символический контраст: хотя Анна Иоанновна инициировала создание грандиозного памятника своей эпохи, её царствование завершилось в тени прошлого, а завершение строительства стало задачей для её преемницы — императрицы Елизаветы Петровны.

Елизавета Петровна: новый замысел

Вступив на престол в результате дворцового переворота 1741 года, императрица Елизавета Петровна столкнулась с наследием предыдущего царствования в виде недостроенного Зимнего дворца. Ознакомившись с состоянием работ, новая государыня пришла к выводу, что проект, начатый при Анне Иоанновне, в значительной степени устарел и не соответствует новым политическим и эстетическим задачам.

Елизавета, дочь Петра Великого, стремилась визуально утвердить идею преемственности и могущества обновлённой российской монархии. Скромный, по её мнению, дворец не отвечал этой амбициозной цели — созданию грандиозного сооружения, символизирующего мощь и блеск Российской империи.

Ключевой фигурой в реализации нового имперского замысла стал обер-архитектор Франческо Бартоломео Растрелли, уже доказавший свою преданность новой императрице.

Елизавета Петровна издала прямое повеление: Растрелли предстояло полностью переосмыслить проект и «начертать вновь план Зимнему Дворцу». Это поручение выходило далеко за рамки простой доработки старого чертежа; оно предполагало создание принципиально нового архитектурного решения, которое должно было затмить все предыдущие царские резиденции.

Для воплощения этого грандиозного замысла императрица санкционировала масштабные работы по сносу исторических зданий, занимавших территорию. Было приказано окончательно разобрать уже обветшавший бывший дом Апраксина, служивший резиденцией, а также окончательно снести фундаменты и остатки Кикиных палат.

Таким образом, Елизавета намеревалась стереть с карты столицы материальные следы предыдущих эпох, чтобы на освобождённом месте («на месте его и Кикиных Палат») воздвигнуть абсолютно новое, целостное и «великолепное здание», которое бы с нуля олицетворяло её власть.

Понимая колоссальную сложность и стоимость предприятия, Елизавета Петровна проявила себя как эффективный организатор. Для централизации управления ресурсами, финансами и рабочей силой она учредила особую Строительную комиссию.

Этот специальный орган, подотчётный непосредственно императрице, был наделён широкими полномочиями для преодоления бюрократических преград и обеспечения «безостановочного» снабжения стройки.

Создание такой комиссии стало передовым для своего времени административным решением, позволившим мобилизовать всю государственную машину на службу единственной архитектурной цели — созданию главного символа елизаветинского царствования.

Временный деревянный дворец Елизаветы Петровны

В 1754 году, после многолетней подготовки, наконец, началось активное строительство нового, уже четвёртого по счёту, Зимнего дворца, по проекту Растрелли.

Этот грандиозный проект стал одним из самых масштабных и дорогостоящих предприятий елизаветинской эпохи. Однако, как это часто случалось с колоссальными строительными проектами XVIII века, работы растянулись на многие годы. Несмотря на все усилия созданной Строительной комиссии и личное покровительство императрицы, ко времени смерти Елизаветы Петровны в 1761 году дворец всё ещё не был полностью завершён и отделан.

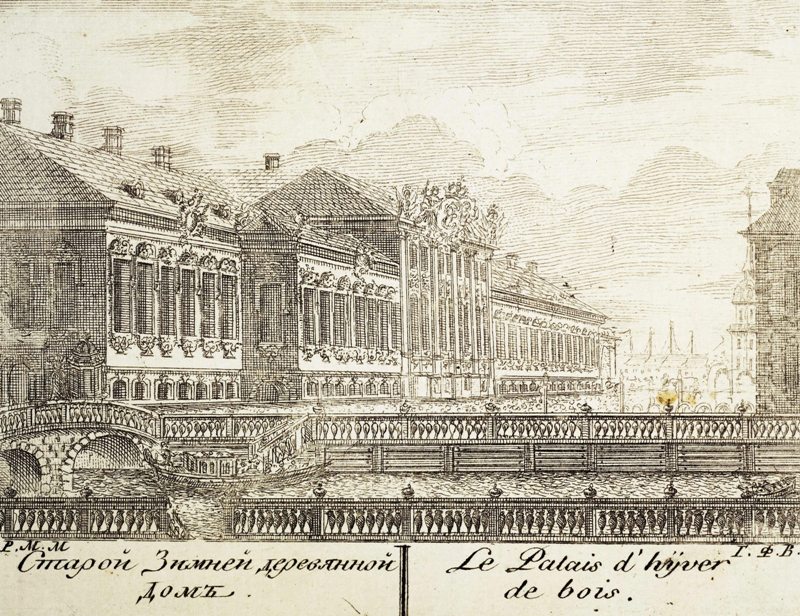

На время возведения дворца императрице потребовалась комфортабельная и достойная её статуса резиденция, расположенная в непосредственной близости от строительной площадки.

Для этого в 1755 году, всего за год, был возведён деревянный Зимний дворец. Его местоположение было исключительно удачным с точки зрения городского устройства того времени: он располагался у Полицейского моста через реку Мойку, на её набережной при пересечении с Невским проспектом — в самом сердце аристократического Петербурга.

Именно в этом временном дворце, который современники описывали как чрезвычайно комфортабельный и богато украшенный, Елизавета Петровна провела последние годы жизни и скончалась 25 декабря 1761 года.

Судьба деревянного дворца после смерти его венценосной хозяйки прекрасно иллюстрирует практики управления городским пространством в екатерининскую эпоху.

Новая императрица Екатерина II, стремившаяся дистанцироваться от наследия предыдущего правления и не нуждавшаяся в этом здании, распорядилась его демонтировать.

Главное здание дворца было не просто снесено, а аккуратно разобрано и перенесено в Красное Село, где было, вероятно, использовано повторно для военных или придворных нужд.

Освободившийся элитный земельный участок в центре столицы был немедленно переведен в частную собственность и подарен высшим сановникам. Одна часть участка была пожалована действующему генералу и обер-полицмейстеру Санкт-Петербурга Николаю Ивановичу Чичерину, что было типичной практикой вознаграждения за службой.

Другая часть, где сохранились кирпичные постройки, вероятно, служебные флигели или кухни (располагавшиеся в Кирпичном переулке близ Мойки), перешла во владение некоего господина Реймерса. На этих участках вскоре выросли частные доходные дома (дома Косенковского и Реймерса), что знаменовало собой процесс освоения аристократией центра города и стирание следов временных императорских построек.

Завершение строительства Зимнего дворца при Екатерине II

Столкнувшись с масштабной незавершённой стройкой, доставшейся ей в наследство, Екатерина II действовала решительно и административно.

Для централизации управления и придания строительству новый импульс она назначила главным директором над строениями Ивана Ивановича Бецкого — своего доверенного лица, известного реформатора в области образования и искусства.

Это назначение было глубоко символичным: Бецкой олицетворял собой просвещённый, системный подход екатерининской эпохи. Императрица поставила перед ним чёткую и жёсткую задачу: обеспечить полное окончание всех строительных работ по Зимнему дворцу к лету 1764 года, чтобы следующая зима 1764/65 годов стала первым сезоном, когда императорский двор мог бы разместиться в новой резиденции на постоянной основе.

Воля императрицы была исполнена почти со 100%-ой точностью.

Уже в 1764 году, всего через три года после её восшествия на престол, Екатерина II провела в стенах нового дворца первую официальную аудиенцию — её удостоился турецкий посланник.

Этот выбор был не случаен: приём дипломата из Высокой Порты в самом роскошном дворце империи являлся мощным политическим жестом, призванным продемонстрировать могущество, богатство и устойчивость новой российской власти перед лицом ключевого геополитического соперника.

Однако за этим внешним блеском и демонстрацией эффективности скрывалась более сложная реальность и действительность.

Как свидетельствуют документы Архива Гоф-Интендантской конторы (учреждения, отвечавшего за содержание и снабжение императорских резиденций), окончательная, филигранная отделка всего грандиозного комплекса растянулась ещё примерно на пять лет.

Финансирование проекта, за исключением средств на мелкие материалы, общие для всех дворцов, специально выделялось для Зимнего дворца вплоть до 1769 года. Это означает, что хотя двор и въехал в дворец в 1764 году, в здании ещё несколько лет велись активные внутренние работы, доделки и усовершенствования.

Архитектурный облик дворца

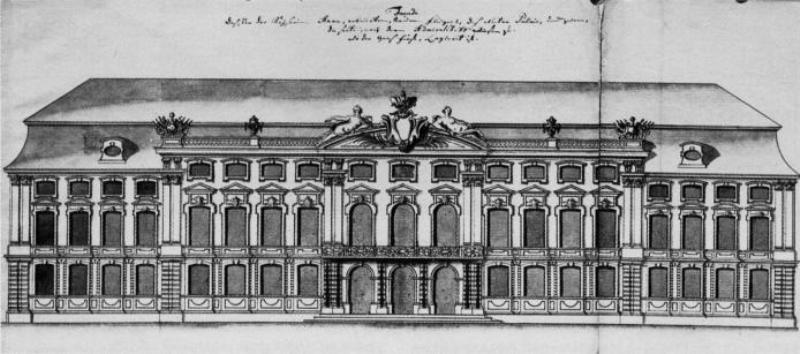

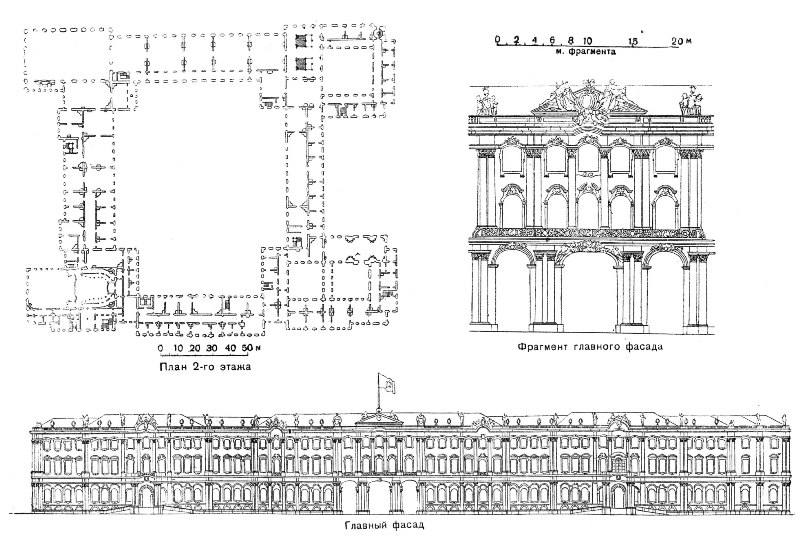

Зимний дворец, воплощение замысла Франческо Бартоломео Растрелли, решен в плане как неправильный квадрат (или прямоугольник с близкими сторонами), что было продиктовано градостроительной ситуацией и необходимостью обойти существовавшие постройки. Грандиозность сооружения подчеркивается его вертикальным объемом: оно насчитывает четыре полноценных этажа.

Масштабы здания впечатляют даже по современным меркам:

- Длина фасада составляет 65 саженей (около 139 метров);

- Ширина — 50 саженей (около 107 метров);

- Высота всего сооружения достигает 12 саженей (примерно 25,6 метра).

Эти параметры делали дворец не только крупнейшей светской постройкой в России своего времени, но и одним из самых значительных дворцовых комплексов в Европе.

Архитектор создал сложный и выразительный силуэт здания. Кровля здания не высока, что визуально усиливает массивность и монументальность его стен. Однако этот горизонтальный объем был мастерски уравновешен вертикальными акцентами. Над корпусом, где расположена придворная церковь, возвышается мощный купол, увенчанный позолоченным крестом, который отмечал сакральное значение здания в пространстве светской власти.

Важнейшим элементом барочной эстетики Растрелли стало скульптурное убранство. На карнизах кровли были утверждены статуи, вазы и другие украшения. Это не было просто декорацией; этот скульптурный аттик (около 200 фигур) выполнял важнейшую функцию: он скрывал линию крыши и создавал ощущение ажурности и динамики, заставляя массивное здание «парить» над набережной.

Растрелли применил классическую систему ордеров, но сделал это в свойственной барокко театральной манере. Фасады имеют ярусное строение:

- В нижнем этаже повсеместно использованы колонны ионического ордера. Этот выбор не случаен: более массивный и устойчивый ионический ордер в основании здания визуально выполнял роль мощного цоколя, символически и конструктивно поддерживая верхние ярусы.

- В верхних этажах доминирует более стройный и нарядный коринфский ордер, чьи пышные капители, украшенные листьями аканта, усиливали парадность и декоративное богатство облика дворца.

Композиция фасадов тщательно продумана. Главный фасад, обращенный к Дворцовой площади («к городу»), акцентирован большими воротами, фланкированными двуми подъездами по сторонам нижнего этажа. В контрасте с этим, фасад со стороны Невы, предназначенный для обзора с расстояния, решен более цельно и имеет только один подъезд, что подчеркивает его монолитность и единство.

План дворца сложен и асимметричен. С западной стороны его корпуса выдаются вперед в виде коротких флигелей, а с восточной — распространены длинными флигелями.

Эта планировочная структура привела к формированию небольших площадей внутри квартала, организующих подъезды и служебные функции.

Важнейшим градостроительным жестом стало соединение Зимнего дворца с Малым Эрмитажем. На западном конце здание соединяется с Эрмитажем посредством галереи на сводах. Это был не просто переход, а первый шаг в создании будущего музейного комплекса, символически связавшего резиденцию монарха с храмом искусств.

В общности Зимний дворец представляет собой не просто здание, а цельный архитектурный образ абсолютной монархии. Его весьма величественный вид был рассчитан на то, чтобы подавлять и восхищать современников.

С современной точки зрения, это выдающийся памятник елизаветинского барокко, в котором художественная экспрессия сочетается с градостроительным масштабом.

Зимний дворец по справедливости причислен к превосходнейшим памятникам искусства не только России, но и мировой архитектуры, ставший устойчивым символом имперского Санкт-Петербурга того времени.

Стоимость строительства Зимнего дворца

Полная стоимость многолетнего проекта, растянувшегося на 37 лет (с 1732 по 1769 год), была подсчитана современниками с бухгалтерской точностью, вплоть до трёх четвертей копейки. Общая сумма расходов составила колоссальные 2 622 020 рублей 19 ¾ копеек.

Чтобы оценить масштаб затрат, можно привести сравнение: на эти деньги можно было построить и полностью оснастить несколько линейных кораблей или содержать всю российскую императорскую армию того времени в течение нескольких месяцев.

Эта сумма стала материальным воплощением амбиций российских монархов XVIII века, готовых нести колоссальные расходы для создания безупречного символа своей абсолютной власти и европейского статуса империи.

Для примера, годовой бюджет всей Российской империи в 1760-х годах составлял около 20-24 миллионов рублей.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что стоимость строительства Зимнего дворца в пересчете на современные деньги измерялась многими миллиардами, а с учетом сложности работ и их длительности — возможно, десятками миллиардов рублей.

Это был самый дорогостоящий проект в Европе своего времени, настоящий «мегапроект» XVIII века.

Пожар Зимнего дворца 1837 года

Начиная с эпохи Екатерины Великой и на протяжении последующих семидесяти лет Зимний дворец служил не просто официальной резиденцией, но и местом постоянного пребывания Императорской Фамилии.

Этот период стал «золотым веком» дворца: его залы были свидетелями расцвета российского абсолютизма, пышных придворных церемоний и ключевых политических решений.

Однако 1837 год стал роковой вехой в его истории, когда величайший символ имперской власти стал жертвой одного из самых разрушительных пожаров в истории Санкт-Петербурга.

Катастрофа началась 17 декабря 1837 года в 8 часов вечера.

Очаг возгорания возник в той части Дворца, которая прилегает к Эрмитажу (вероятно, в помещениях между Фельдмаршальским и Петровским залами).

Роковую роль сыграли планировочные особенности этой зоны. Теснота проведенного там переулка (узкий служебный проезд) и узкие лестницы в этой части здания сделали практически невозможной эффективную доставку пожарных команд и организацию подачи воды к очагу. Эти архитектурные недостатки, характерные для зданий такой сложной структуры, в кризисной ситуации стали фатальными.

Пожарные и власти действовали с решительностью. Понимая угрозу для бесценных коллекций Эрмитажа, было немедленно пресечено сообщение с Эрмитажем путем закладки его окон кирпичом. Эта герметизация оказалась эффективной: она позволила спасти эрмитажную часть Дворца и хранившиеся там художественные сокровища.

Однако остановить огонь в главном корпусе уже не удалось. Пламя, пользуясь сильным ветром, быстро пробралось на чердак. Именно здесь находилась главная конструктивная уязвимость – это огромные, массивные стропила из сухого дерева, проходившие под всей кровлей гигантского здания. Они сработали как система гигантских дымоходов, позволив огню распространиться с необыкновенною и непреодолимою быстротою по всем прочим частям главного корпуса Дворца. Огонь двигался скрытно, над сводами парадных залов, и к моменту его выявления в разных точках бороться с ним было уже поздно.

На тушение были брошены все доступные силы столицы: пожарная команда и войска Гвардейского Корпуса, прибывшие на помощь. Солдаты и пожарные проявляли чудеса героизма, рискуя жизнью для спасения имущества и архитектуры. Несмотря на это, их усилия оказались недостаточными для прекращения пламени.

Мощность и масштаб пожара, усиленные ветром и идеальными условиями для горения внутри чердачного пространства, превосходили все технические и человеческие возможности эпохи.

Огонь бушевал с одинаковою силою в течение 30 (!) часов, полностью уничтожив внутреннее убранство большей части дворца и серьезно повредив конструкции.

Это событие стало не только страшной катастрофой, но и моментом национальной консолидации, продемонстрировавшим как уязвимость имперской символики, так и готовность общества к ее защите и последующему восстановлению.

Роль императора Николая I и спасение ценностей

Важнейшей особенностью катастрофы 1837 года стало беспрецедентное личное присутствие Государя Императора Николая I на месте трагедии.

Источники единодушно свидетельствуют, что монарх почти во все это время находился при пожаре, отказавшись от безопасности и демонстрируя общую судьбу со своей резиденцией и народом.

Николай I не был пассивным наблюдателем; он сам изволил распоряжаться всеми действиями к тушению, принимая непосредственное оперативное командование на себя.

Это поведение полностью соответствовало образу «царя-служаки», который император культивировал, и должно было служить примером для подданных, мобилизуя их на борьбу с огнем.

Осознав, после тридцати часов борьбы, невозможность остановить огонь в главном корпусе, Николай I отдал ключевой стратегический приказ. Он повелел обратить все старания к спасению Эрмитажа.

Это решение, принятое в критический момент, было глубоко символичным: оно показывало приоритет сохранения национального культурного достояния (эрмитажных коллекций) над спасением собственно парадной резиденции монарха. Благодаря этому распоряжению и герметизации проемов, Эрмитаж остался неприкосновенным, в то время как жертвою пожара сделался главный корпус Дворца, интерьеры которого выгорели практически полностью.

Несмотря на катастрофические масштабы разрушений, утрата внутреннего имущества и ценностей была сведена к минимуму благодаря героическим усилиям участников тушения.

Источники подчеркивают, что были спасены все драгоценности, вся утварь, бумаги, картины, книги, даже все мелочи из комнат Государыни Императрицы. Эта грандиозная работы по эвакуации была проведена всеми чинами Гвардии, находившимися на пожаре.

Данный эпизод является ярким проявлением социальной истории и культурных практик эпохи Николая I. Солдаты и офицеры, составлявшие костяк имперской элиты, показали при этом случае вновь искренние чувства самоотверженности и душевной преданности Престолу.

Причины пожара

Выяснением причин пожара занималась следственная комиссия во главе с генерал-адъютантом графом А. Х. Бенкендорфом.

29 декабря Николаю I была подана записка о результатах расследования. Также Бенкендорф представил императору рапорт А. А. Щербинина, вице-президента Гоф-интендантской конторы, которая несла ответственность за хозяйственную жизнь дворца.

В рапорте о причинах пожара говорилось, что «пустота между каменною и деревянною стенами в Фельдмаршальском зале должна была нагреваться от проходивших внутри каменных дымовых труб, в том числе и лабораторной… Таким образом все деревянные части в устройстве зала должны были расщеляться, получить большую степень сухости и приготовиться к воспламенению.

При усиленном же огне в лаборатории и особенно от горевших в дымовой её трубе 17-го числа рогож искры легко могли проникнуть в пустоту через отверстие в трубе, которое, находясь внутри пустоты на оной высоте и близ самых падуг, не было заделано кирпичом, конечно по небрежению производивших сию работу мастеровых, и прикрывалось только трубными дверцами…

От проникновения таковых искр, хотя в оном только пункте, вся деревянная надстройка сия, особенно хоры Фельдмаршальского зала и потолочные падуги, должны были разгореться в самое короткое время. Пожар действовал там скрытно…

Засим быстрое распространение огня… отчего в скорое время повергнуты были самые плафоны и распространились по всему чердаку потоки смолистого дыма, который столько же служил дальнейшим проводником огня, сколько препятствовал… всякому предохранительному против пожара действию».

Восстановление дворца

Сразу после катастрофического пожара 1837 года, уничтожившего интерьеры Зимнего дворца, император Николай I проявил характерную для его правления решимость и оперативность.

Вскоре после сего бедственного случая по Высочайшему повелению был создан специальный административный орган — особая Строительная комиссия при Кабинете Его Императорского Величества.

Ее создание подчеркивало исключительную государственную важность задачи восстановления главной императорской резиденции. Кабинет, ведавший личными средствами монарха и финансированием двора, обеспечивал проекту бесперебойное ресурсное обеспечение, минуя бюрократические проволочки других ведомств.

Комиссия была компактной и высокопрофессиональной. В ее состав вошли семь членов, включая ведущих специалистов того времени: архитекторов Александра Штауберга и Василия Стасова.

Руководство комиссией было поручено Министру Императорского Двора, князю Петру Волконскому, что поднимало работы до уровня общегосударственного проекта и гарантировало прямое подчинение императору.

Работы по восстановлению велись с особенною быстротою, что стало возможным благодаря централизации управления, колоссальным финансовым вливаниям и мобилизации лучших сил империи.

Уже через неполные два года, осенью 1839-го, основные работы были завершены. Утверждение, что Дворец скоро будет восстановлен в прежнем виде, отражало не только оптимизм, но и официальную установку: сохранить исторический облик творения Растрелли, но при этом внедрить современные противопожарные и технологические решения.

Особое внимание уделялось восстановлению ключевых церемониальных пространств, каждое из которых имело глубокое мемориальное и политическое значение:

- Петра I: Зал, посвященный основателю империи и создателю Петербурга, подчеркивал преемственность власти и петровские традиции.

- Белый и Георгиевский (Большой Тронный): Главные тронные залы, олицетворявшие сакральность императорской власти.

- Фельдмаршальский: Этот зал должен был по прежнему украситься портретами знаменитых Русских полководцев, выполняя функцию «храма воинской славы» и визуализируя мощь российской армии.

- Александровский: Зал, посвященный победе в Отечественной войне 1812 года, с портретами наших героев. Он служил напоминанием о триумфе Александра I и единении нации перед лицом внешней угрозы.

- Большой и малый аванзалы: Пространства для официальных церемоний и ожидания аудиенций.

К декабрю 1838 года все внешние восстановительные работы были полностью завершены — фасадам здания возвращён исторический облик, соответствующий проекту Растрелли.

Внутренняя отделка помещений также продвигалась успешно, что позволяло ожидать скорого возвращения императорской семьи в резиденцию.

Особое значение придавалось тому, чтобы первый новогодний приём после восстановления дворца мог состояться в его стенах, что символизировало бы полное преодоление последствий катастрофического пожара 1837 года и возвращение к нормальной жизни императорского двора.

Общественная поддержка и национальное единение

Современникам невозможно было без глубокого душевного волнения наблюдать новые свидетельства искреннего усердия и преданности соотечественников к престолу.

Когда известие о катастрофическом пожаре Зимнего дворца в декабре 1837 года распространилось по всей России, множество лиц из различных сословий империи самостоятельно обратились с просьбой принять от них часть их личного состояния для финансирования восстановительных работ.

Высочайшим Указом от 25 января 1838 года император Николай I выразил официальную признательность всем жертвователям, отметив тем самым не только их материальный вклад, но и демонстрацию общенационального единства в деле восстановления символа государственной власти.

Этот акт монаршей благодарности зафиксировал уникальный исторический момент, когда все слои российского общества — от аристократии до простых граждан — добровольно объединились для решения общегосударственной задачи.

Заключение

История Зимнего дворца — это не просто хроника строительства и реконструкций, а многогранное отражение самой истории Российской империи. От усадьбы сподвижника Петра Великого до величия императорской резиденции, от разрушительного пожара до триумфального восстановления — каждый этап его существования символизирует ключевые моменты в жизни страны.

Дворец стал не только архитектурным шедевром Растрелли, но и свидетелем царствований, политических решений и культурных преобразований. Его стены видели торжественные приёмы и трагические события, а его залы хранят память о могуществе и славе России.

Даже после катастрофического пожара 1837 года Зимний дворец был восстановлен с невероятной скоростью и точностью, продемонстрировав непоколебимую приверженность сохранению национального достояния.

Сегодня, как сердце Государственного Эрмитажа, он продолжает восхищать миллионы посетителей, оставаясь не только архитектурным памятником, но и живым символом исторического и культурного наследия России.

Вопросы и ответы о Зимнем дворце

Где находится Зимний дворец в Санкт-Петербурге?

Зимний дворец расположен по адресу: Дворцовая площадь, 2, в самом центре Санкт-Петербурга.

Кто архитектор Зимнего дворца и кто его построил?

Архитектор Зимнего дворца — знаменитый Франческо Бартоломео Растрелли, выдающийся мастер русского барокко. Строительство велось под личным контролем императрицы Елизаветы Петровны.

Василий Стасов и Александр Штауберг — руководили восстановлением после пожара Зимнего дворца 1837 года.

Какие самые известные залы в Зимнем дворце?

Залы Зимнего дворца, которые обязательно стоит посмотреть:

- Георгиевский (Большой тронный) зал

- Петровский (Малый тронный) зал

- Иорданская галерея

- Военная галерея 1812 года

- Александровский зал

- Гербовый зал

В каком году построили Зимний дворец?

Годы постройки Зимнего дворца:

- 1754-1762 — основное строительство

- 1838-1839 — восстановление после пожара

Современное здание — уже пятый по счёту Зимний дворец на этом месте

Какая площадь и размеры у Зимнего дворца?

Площадь Зимнего дворца составляет около 60 000 м². Его размеры впечатляют:

- Длина: 210 метров

- Ширина: 175 метров

- Высота: 23,5 метра

Почему Зимний дворец так называется?

Название «Зимний» унаследовано от первого зимнего дворца Петра I, построенного в 1711 году на участке между Невой и нынешней Миллионной улицей.

Традиция именовать главную императорскую резиденцию в столице «Зимним дворцом» закрепилась позднее, в царствование Анны Иоанновны.

Материал подготовлен и опубликован 04.09.2025

Источник материала: “История Санкт-Петербурга с основания города, до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703-1782”. П.Н. Петров, 1884