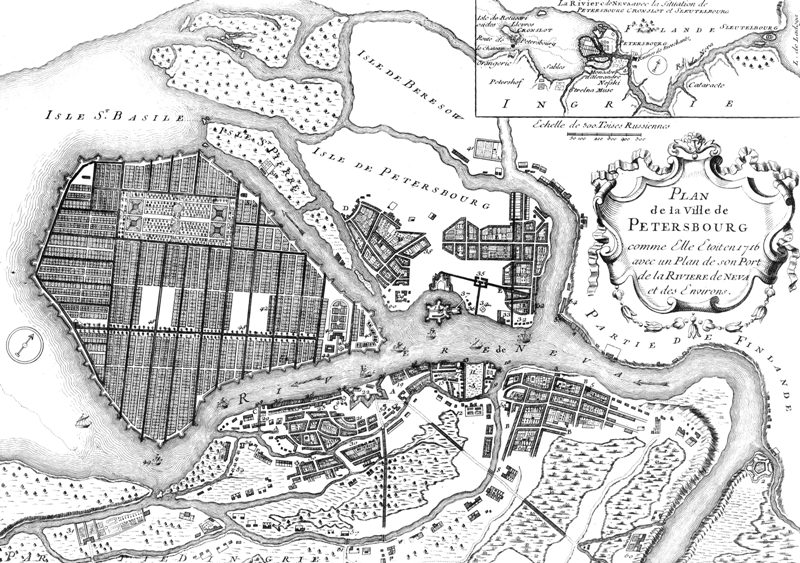

Несостоявшаяся Венеция: засыпанные линии-каналы Васильевского острова

Согласно замыслу Петра I, план Санкт-Петербурга предполагал размещение центра города преимущественно на Васильевском острове, включая часть современной Петроградской стороны граничащей с Васильевским островом, а также часть современного Адмиралтейского и Центрального района вдоль Невы и Большой Невы.

В этих целях, в 1714 году император принял решение об освоении Васильевского острова, который с первых лет основания Петербурга находился во владении князя А. Д. Меншикова.

В тот же год был составлен подробный чертёж Васильевского острова со всеми его береговыми линиями, включая промеры глубины воды рядом с ними в Неве и Малой Неве.

Разработка проекта

Спустя год Петру I уже представили план застройки Васильевского острова, предусматривавший прокладку трёх параллельных просек, пересекавших всю территорию острова на равном расстоянии друг от друга.

Тогда же, вдоль всего течения Невы, предполагалось вырыть параллельные каналы достаточной глубины для прохождения морских судов при соответствующей ширине этих водных путей.

Проект системы каналов на Васильевском острове был разработан городским архитектором Гербелем в 1716 году, и Пётр I, отбывая в начале того года за границу, дал указание на начало строительных работ в своё отсутствие, лично утвердив стандартные параметры ширины и глубины каналов.

Прорезав этими каналами весь Васильевский остров, Пётр I обоснованно рассчитывал защитить Петербург от внезапных наводнений, вызываемых каждым западным ветром, который блокирует сток невской воды в залив.

Центральной идеей в череде замыслов Петра I стало желание обеспечить своему детищу лидирующее положение по экспорту и импорту товаров на Балтийском море и создание подобия Амстердама или Венеции на Васильевском острове стало первоочередной мерой для облегчения доступа к столице на берегах Невы со стороны моря.

А также в его сознании уже сформировалась грандиозная миссия Петербурга как порта, чьи преимущества внутренних водных сообщений по рекам не смог бы превзойти ни один приморский город в Европе.

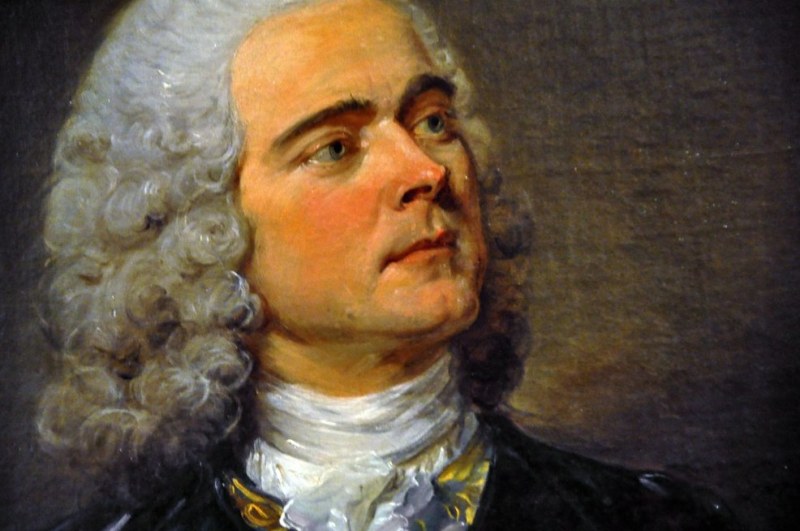

Превосходный проект Петербурга в этом направлении в противовес планам Гербеля, был разработан новым специалистом, нанятым на царскую службу в Париже и превосходившим знаниями и талантом всех своих предшественников и преемников.

Это был Жан-Батист Александр Леблон, пользовавшийся во Франции большим признанием и авторитетом среди коллег по профессии и ставший главным архитектором Санкт-Петербурга в петровское время.

Генеральный план Леблона

В 1717 году Леблон приступил к работе над генеральным планом Петербурга.

Согласно амбициозному замыслу Ж.Б. Леблона, многочисленные водные артерии должны были в буквальном смысле превратить центральные районы Петербурга в подобие Венеции.

Говоря о жилых зданиях, архитектор прежде всего ставил перед собой задачу обеспечить их защиту от сырости. Для поднятия уровня территории он предложил использовать весь грунт, который предстояло извлечь в ходе масштабных работ по прокладке каналов.

В узловой точке, где сходились каналы рассекавшие идеальный город на кварталы, планировалось возвести государев дворец. Он должен был располагаться на искусственно созданном острове, окруженном обширным парком.

Если бы этот проект был реализован, и мы попытались найти этот дворец в современной планировке Санкт-Петербурга, то он находился бы приблизительно в районе 8-й или 10-й линии Васильевского острова, между Большим и Средним проспектами.

Свой план работ архитектор предполагал начать с весны 1717 года, направив усилия на крупные магистральные каналы в районе запланированного императорского дворца. Такой подход позволял, завершив эти ключевые артерии, перейти к созданию сети второстепенных, более узких каналов, которые должны были пройти в глубине кварталов, отведенных под застройку частными владельцами.

При этом Леблон настаивал на принципиально важном условии: масштабные работы по прокладке главных каналов должны финансироваться из государственной казны, в то время как расходы на создание меньших по размеру каналов, проходящих по отдельным участкам, могут быть возложены на владельцев этих земель.

Также указав, что привлекать частных лиц к строительству на этих территориях невозможно до тех пор, пока не будут прорыты все основные каналы. Он аргументировал это тем, что до завершения этих работ закладывать надежные фундаменты для зданий просто не представляется возможным.

Противодействие Меншикова и саботаж проекта

Однако князь Меншиков, находясь под влиянием Трезини, придерживался мнения, что масштабное строительство можно вести повсеместно без таких ограничений. Послушавшись совета одного из технических специалистов, он принял роковое решение — уменьшить проектную ширину и глубину основных каналов между линиями. Кроме того, он проявил неоправданную поспешность, начав застраивать берега каналов, идущих от Невы вдоль линий.

Эти действия создали непреодолимое препятствие для последующей корректировки проекта в соответствии с первоначально утверждённым планом, сделав её технически невозможной.

По возвращении государя инспекция работ на Васильевском острове вызвала его крайнее недовольство действиями князя, который фактически разрушил один из самых грандиозных замыслов Петра I, вызывавший у императора особый интерес.

Однако ситуация уже зашла в тупик настолько, что исправить её можно было лишь ценой колоссальных дополнительных расходов, что противоречило принципам Петра I, категорически не приемлевшего бессмысленных финансовых трат.

Это справедливое недовольство главным распорядителем столицы, допустившим самоуправство в отсутствие государя, никоим образом не затронуло репутацию Леблона, который своевременно предупреждал князя о последствиях, хотя эти предостережения и были проигнорированы.

Аналогичная ситуация повторялась и на других объектах, где подчиненные, напрямую не подчинявшиеся генерал-архитектору и пользовавшиеся покровительством Меншикова, действовали вразрез с указаниями Леблона.

Из отчетов и рапортов, которые князь Меншиков представлял государю с жалобами на требования генерал-архитектора, Петр I, напротив, убедился, что Леблон как технический специалист высочайшего класса на всех участках работ сталкивался с искусственными ограничениями, притеснениями и умышленным саботированием выполнения утвержденных планов.

Причины срыва проекта Леблона

Главной причиной провала проекта стал системный саботаж со стороны князя Александра Меншикова, действовавшего в интересах местных бюрократических элит.

Это противодействие проявлялось через несколько ключевых действий:

- Прямое игнорирование технических требований. Меншиков, находясь под влиянием других архитекторов (в частности, Трезини), самовольно уменьшил утверждённую Петром I ширину и глубину каналов, что сделало их непригодными для выполнения своей главной функции — прохода морских судов.

- Необоснованная спешка и создание необратимых изменений. Самым разрушительным действием стала незаконная застройка берегов только что прорытых каналов. Это физически заблокировало возможность их последующего углубления или расширения до проектных размеров, сделав любые исправления невозможными или невероятно дорогими.

- Административный саботаж и интриги. Меншиков, пользуясь своим статусом главного начальника столицы в отсутствие царя, целенаправленно поддерживал подрядчиков и технических исполнителей, которые игнорировали указания Леблона. Это создавало систему, где решения главного архитектора системно не выполнялись.

- Дискредитация Леблона. Князь подавал государю искажённые отчёты, в которых вину за срывы сроков и проблемы пытался возложить на «прижимки» и медлительность самого архитектора, а не на действия своей администрации.

Таким образом, каналы не были прорыты в полном объёме и соответствии с гениальным замыслом Леблона и Петра I из-за сознательного вредительства высшего чиновничества, которое ставило свои узкокорыстные интересы (быстрая распродажа земли, демонстрация «результатов» любой ценой) выше государственной пользы и стратегического развития столицы. Технический гений и продуманный план столкнулись с непреодолимой стеной коррупции и властных амбиций.

Засыпка каналов в царствование Екатерины II

К середине XVIII века недостроенные каналы Васильевского острова превратились в серьезную градостроительную и санитарную проблему. Заброшенные и обмелевшие, они стали рассадником антисанитарии, загрязняясь сточными водами и издавая зловоние, что совершенно не соответствовало образу просвещенной екатерининской столицы.

Изначальный замысел Петра I о создании «Северной Венеции» к этому времени окончательно утратил актуальность. Каналы не выполняли ни судоходную, ни дренажную функцию, превратившись в бесполезные сточные канавы, лишь мешавшие нормальной городской жизни.

Особую роль в решении этой проблемы сыграла новая градостроительная политика Екатерины II. Указом 1762 года была учреждена «Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», целью которой стало упорядочение хаотичной застройки и создание единого регулярного плана города. Полузасыпанные каналы, нарушавшие строгую геометрию линий, совершенно не вписывались в новую эстетику классицизма и представления о порядке.

Практическая польза от засыпки была очевидной: освободившееся пространство позволило окончательно сформировать уникальную планировку Васильевского острова с её знаменитыми линиями. Там, где десятилетиями стояла застоялая вода, теперь пролегли улицы, необходимые растущему городу. Ликвидация каналов при Екатерине II стала не просто концом грандиозного и до конца нереализованного проекта, но и логичным шагом в развитии города, продиктованным вопросом гигиены, прагматичными потребностями в новых территориях и стремлением к созданию единого имперского облика столицы.

Материал подготовлен и опубликован 20.08.2025

Источник материала: «История Санкт-Петербурга с основания города, до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703-1782». П.Н. Петров, 1884