Осада и захват крепости Ниеншанц Петром I

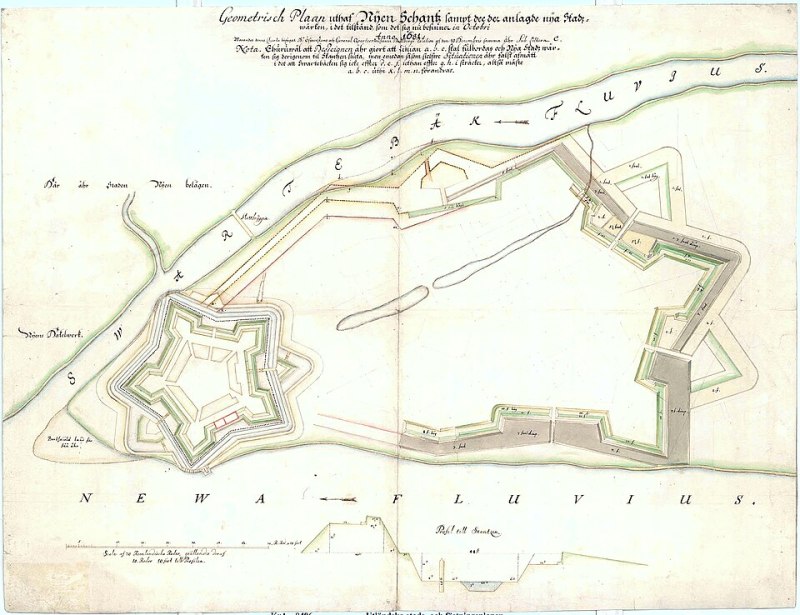

Захват древней крепости Ниеншанц в устье Невы весной 1703 года – это не просто одна из многих побед Петра I в Северной войне.

Это ключевой стратегический успех, навсегда изменивший ход истории и карту региона. Взятие этой шведской крепости открыло России долгожданный выход к Балтийскому морю и предопределило рождение будущей имперской столицы – Санкт-Петербурга.

Введение

В этой статье, основанной на детальных отчётах из дореволюционных источников, мы расскажем не только о ходе осады, но и о драматичных событиях, которые могли бы изменить ход кампании. Вы узнаете о неудачной вылазке, сорвавшей быстрый штурм из-за раздора между русскими офицерами, о гениальной десантной операции Петра I под огнём крепостных пушек и о том, как методичный артиллерийский обстрел за считанные часы сломил волю опытного шведского гарнизона к сопротивлению. Это подробная хроника триумфа, который стал прологом к основанию великого города.

Падение шведской твердыни Нотебург (Шлисельбург) осенью 1702 года открыло Петру I путь к решению его главной стратегической задачи — полному закреплению в устье Невы. Следующей целью для этого стала крепость Ниеншанц. Весной 1703 года, едва позволили условия, царь инициировал новую наступательную операцию.

Первая попытка захвата крепости отрядом Петра I

23 апреля 1703 года осадный корпус под командованием генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева начал движение от Шлиссельбурга в сторону Ниеншанца.

Для обеспечения безопасности главных сил и проведения глубокой разведки неприятельских позиций фельдмаршал заблаговременно выдвинул передовой отряд численностью до двух тысяч человек. Командование этим авангардом было поручено опытным офицерам — полковнику Карлу-Эвальду Рейнхольду фон Нейтгардту и майору Михаилу Ивановичу Глебовскому. Их задачей была не только разведка, но и очистка пути от шведских дозоров.

Почти за год до этого, в июне 1702 года, шведы приступили к сооружению дополнительного укрепления крепости. Оно представляло собой три земляных бастиона, которые на тот момент успели окружить лишь неглубоким рвом. Именно через этот ров без малейших затруднений переправились в первую же ночь после появления русских войск у Ниеншанца гвардейцы под командованием Глебовского.

Заметив передовой русский отряд, шведы совершили вылазку из крепости с целью его отбросить, однако, сами были смяты и в полном беспорядке обратились в бегство, пытаясь найти укрытие за новыми бастионами. Русские солдаты, преследуя противника, взбежали на валы вслед за ними.

Вслед за захватом вала могло немедленно последовать и взятие самого Ниеншанца — для этого требовалось лишь поддержать атаковавших храбрецов. Но начальник передового отряда подполковник Нейдгардт отказал Глебовскому в подкреплении, сославшись на отсутствие соответствующего приказа. В результате Глебовский не смог закрепиться на захваченном участке шведского укрепления и был вынужден отойти, добившись того, что вселил в шведов серьезный страх.

Однако, окажись на месте Нейдгардта другой начальник, более предприимчивый или менее завистливый к успеху подчиненного, то, весьма вероятно, цель всей кампании была бы достигнута еще до подхода главных сил, и дело даже не дошло бы до осады Ниеншанца — как отмечено в журнале Петра I.

В записке «о действии войск его величества всероссийского, под руководством господина Генерал-Фельдмаршала и кавалера Шереметева» излагается та же история, с той лишь разницей, что Нейдгардт в ней оправдывается неготовностью к штурму; в то время как Петр I в своем журнале извиняет офицера, не поддержавшего атаку, исключительно тем, что тот не имел на то прямого приказа.

Подготовка к решающей осаде Ниеншанца

26 апреля 1703 года, с прибытием к крепости основных войск Петра I и осадной артиллерии, инженер Ламберт получил приказ начать земляные работы по прокладке траншей в направлении Ниеншанца.

Эти осадные инженерные сооружения были возведены на дистанции, уже позволявшей вести эффективный мортирный обстрел крепостных укреплений в рамках подготовки к планируемому штурму.

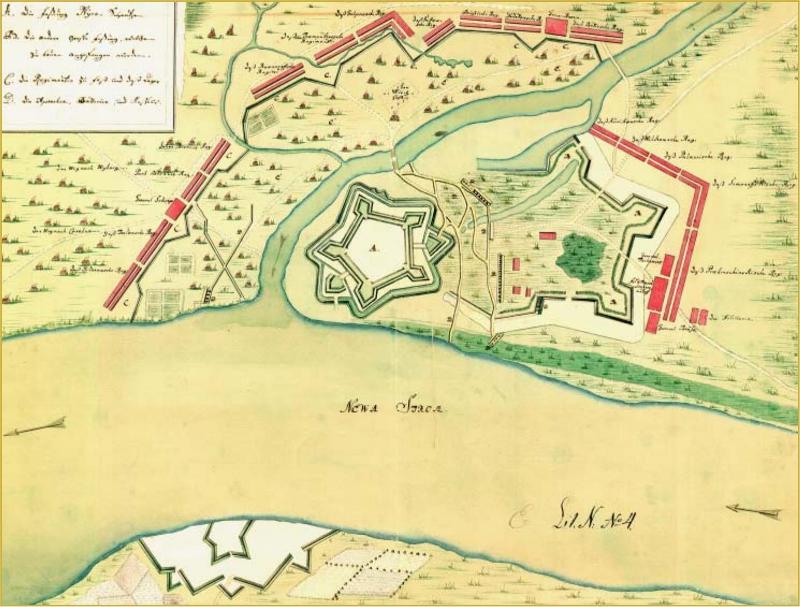

28 апреля Петр I, для осмотра устья Невы и его занятия на случай появления неприятеля со стороны моря принял личное командование над семью ротами гвардии, совершил смелую десантную операцию на восьмидесяти лодках, спустившись вниз по Неве мимо Ниеншанца к самому взморью.

Этот маневр был осуществлен под беспокоящим огнем со стен крепости, который не нанес русским силам никакого ущерба. На захваченном приморском плацдарме (современном Гутуевском острове) был оставлен гарнизон из трех рот, после чего 29 апреля царь совершил обратный переход, сопровождаемый артиллерийскими залпами.

Шведский гарнизон в Ниеншанце ошибочно интерпретировал эту канонаду как сигнал к немедленному началу штурма, хотя в действительности русские осадные батареи были полностью готовы к ведению огня лишь к утру следующего дня, 30 апреля 1703 года.

Штурм крепости и капитуляция гарнизона

До начала штурма, утром 30 апреля, русскими войсками, коменданту Ниеншанца был предъявлен ультиматум о капитуляции гарнизона крепости без сопротивления до полудня. Шведское командование, затягивая с ответом до вчера текущего дня, предложение о капитуляции отклонило.

Момент для относительно бескровного разрешения осады был упущен.

И как только был получен официальный отказ о сдаче Ниеншанца, по крепости был открыт сокрушительный огонь. Залпы двадцати 24-фунтовых орудий и двенадцати мортир, слившись в непрерывный гул, не смолкали на протяжении всей ночи. Их разрушительная мощь за эти часы методично превратила укрепления крепости в дымящиеся развалины.

Сокрушительная эффективность русской артиллерии возымела незамедлительный эффект: на рассвете шведское командование, не выдержав разрушительного обстрела, изъявило готовность капитулировать, запросив прекращения огня на время ведения переговоров.

Для разработки условий сдачи гарнизону был предоставлен двухчасовой срок. По его истечении, в случае дальнейшего промедления, русская сторона предупредила о немедленном возобновлении полномасштабной бомбардировки.

Этот ультиматум достиг своей цели без промедления. Ровно в десять часов утра 1 мая 1703 года победоносные русские гвардейские части вступили за крепостные стены и заняли позиции за палисадами на валу.

Шведский гарнизон, в соответствии с соглашением, получил право в полном составе, со своим личным имуществом и без какой-либо спешки, проследовать в Выборг. Пётр лично гарантировал организацию их отправки, предоставив для этого подводы и конвой.

Победная церемония после взятия крепости

Церемония освящения победы состоялась 2-го мая. После молебна в честь взятия Ниеншанца войска были выстроены для торжественного построения: элитные гвардейские части заняли позиции на валах самой крепости, в то время как остальные полки расположились на укреплениях недостроенных бастионов.

Кульминацией действа стало исполнение гимна «Тебе Бога хвалим», после которого все соединения произвели тройной залп из артиллерийских орудий, мортир и стрелкового вооружения.

Вслед за этим началась церемониальная часть: фельдмаршал Шереметев принял от коменданта крепости полковника Ягана Опалева символические ключи.

Примечательна личность самого коменданта: он был внуком русского дворянина, который после Столбовского мира перешел на шведскую службу и был инкорпорирован в шведское дворянство. По завершении акта капитуляции шведский гарнизон под конвоем был выведен к берегу Невы, где ему было возвращено все конфискованное имущество.

Эпилогом этого насыщенного дня стало донесение от рот, оставленных на взморье, которые сигнализировали о появлении на горизонте шведской эскадры.

Появление шведской эскадры

Не дожидаясь наступления утра, русский гарнизон, отвечая на два сигнальных выстрела со шведской эскадры, дал симметричный ответ двумя орудийными залпами из крепостных орудий. На следующее утро эта процедура была повторена с той же целью — чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинного положения дел и скрыть факт капитуляции Ниеншанца.

Утром 3-го мая со шведских кораблей на мелких судах был направлен отряд матросов на острова в устье Невы с заданием найти лоцманов, способных провести эскадру по сложному фарватеру. Однако эта вылазка была заранее предугадана: русские гвардейцы, устроив засаду в прибрежных кустарниках, захватили в плен практически всех высадившихся шведов; избежать плена удалось лишь одному человеку.

Тем временем, в ожидании возвращения разведгруппы с лоцманами, к невскому устью 5-го мая подошли два шведских военных судна. Ими оказались шнява «Астрильд» и адмиральский бот «Гедан». Не решаясь войти в реку без проводников, корабли бросили якорь напротив оконечности Васильевского острова, заняв выжидательную позицию.

Первая морская победа Петра I

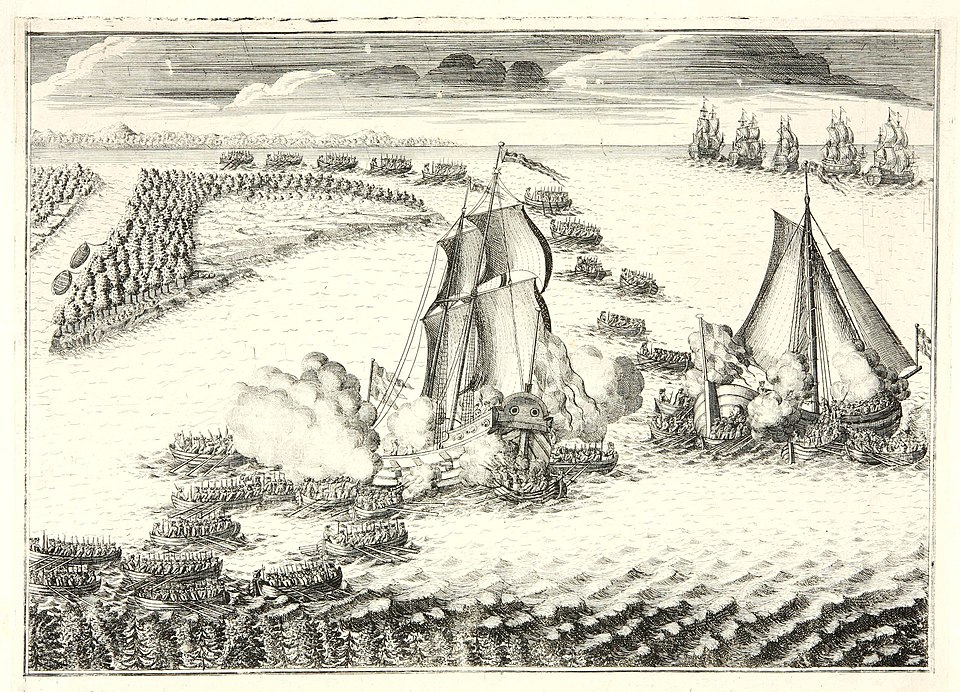

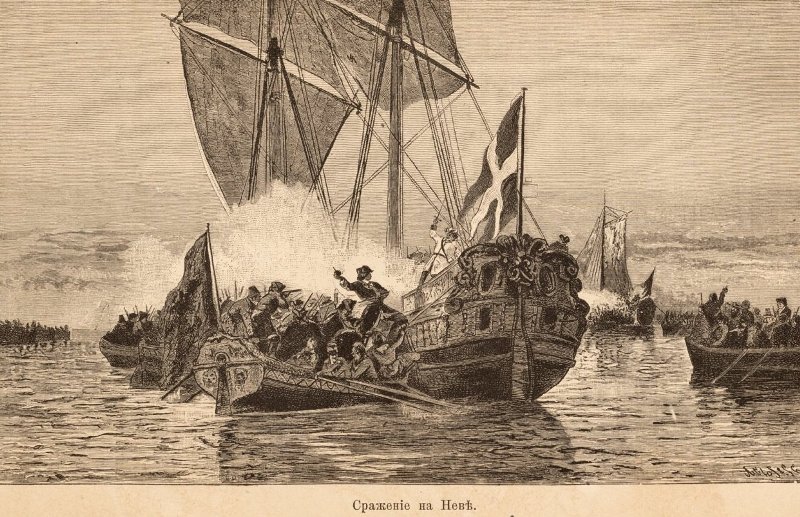

О прибытии шведских судов Петру I доложили незамедлительно. Немедленно среагировав, государь лично возглавил операцию, посадив на все имевшиеся в лагере тридцать лодок отборные силы гвардии и выдвинувшись с ними вниз по Неве к устью вечером того же дня.

Проведя ночную рекогносцировку и оценив диспозицию противника, Петр разделил свою импровизированную флотилию на два тактических отряда. Лично возглавив первый отряд, он повел свои лодки Невой в обход Васильевского острова. Второй отряд под командованием Меншикова был оставлен в устье Фонтанки с четким приказом: начать атаку на вражеские суда в тот момент, когда царские лодки, выйдя у Вольного острова, покажутся на фарватере.

Операция была проведена с безупречной точностью. Обогнув Васильевский остров, царский отряд при быстрой гребле устремился прямо к цели. Шведские часовые заметили атаку слишком поздно. Сигнал тревоги поднял команды на палубы лишь в тот момент, когда Петр с преображенцами был уже у самого борта «Астрильда».

На ружейный залп со шведских кораблей наши гвардейцы ответили метанием ручных гранат в скопление противника на палубах, что нанесло ему значительные потери и посеяло панику. Не дав шведам опомниться и организовать оборону, Петр I, будучи в первых рядах с топором и гранатой в руках, одним из первых ворвался на палубу вражеского судна и, сломив ожесточенное сопротивление, овладел шнявой.

Столь же стремительно и с полным успехом выполнил данный ему приказ и Александр Меншиков, взяв на абордаж и захватив десятипушечный адмиральский бот «Гедан». Артиллерийский огонь этого судна, который велся крайне неудачно и беспорядочно, оказался совершенно неэффективным и не смог предотвратить сближения и атаки русских абордажных партий, которые шли на абордаж, вооруженные гранатами и топорами.

В своем донесении адмиралу Ф. М. Апраксину Петр I лично засвидетельствовал отчаянное, хотя и запоздалое сопротивление шведов: «Поскольку неприятель закричал о пощаде очень поздно, то солдатам, которые уже ворвались в ярости, было трудно удержаться, и они едва не перекололи всех; осталось в живых только тринадцать человек».

За этот беспрецедентный морской подвиг, ознаменовавший рождение русского флота, оба военачальника — и Петр I, и Александр Меншиков были удостоены высшей воинской награды — ордена Святого Андрея Первозванного. Спустя несколько дней, 10 мая, в походной церкви, после торжественного благодарственного молебна произошло награждение и вручение орденов. Вручал ордена первый кавалер этого ордена генерал-адмирал Фёдором Головин.

Все офицеры, отличившиеся в том сражении, получили золотые медали на цепях, в то время как солдатам вручили серебряные награды, но уже без цепей. На аверсе медали изображен барельефный портрет Петра I, а на реверсе — ключевой эпизод битвы и выгравирована легендарная надпись: «Небываемое бывает. 1703».

Кроме того, по государственному заказу были созданы памятные гравюры, детально изображавшие захваченные шведские суда и панораму морского боя.

Историческое значение взятия Ниеншанца и захвата шведских судов

Рассмотренные события конца апреля – начала мая 1703 года, несмотря на кажущуюся локальность, имели фундаментальное стратегическое и символическое значение для хода Северной войны и становления Российской империи.

1. Взятие Ниеншанца (1 мая 1703 г.). Эта операция, завершившаяся методичной артиллерийской бомбардировкой и капитуляцией шведского гарнизона, не была рядовой осадой. Ее ключевым итогом стало полное и окончательное закрепление России в устье Невы. Ликвидация этой мощной шведской крепости устранила последний крупный опорный пункт противника в регионе и обеспечила абсолютный контроль над всей Невой, что являлось непременным условием для реализации главной геополитической цели Петра – выхода к Балтийскому морю. Таким образом, падение Ниеншанца стало не просто тактическим успехом, а актом стратегического закрепления на отвоеванных землях, создав необходимый плацдарм для дальнейших действий.

2. Захват шведских судов «Гедан» и «Астрильд» (7 мая 1703 г.). Эта молниеносная и дерзкая абордажная операция, лично спланированная и возглавленная Петром I, имеет двойное историческое значение:

- Во-первых, это была первая безоговорочная победа молодого русского флота. Важно подчеркнуть, что она была одержана не в открытом морском сражении эскадр, а в ходе сложной комбинированной атаки с применением гребных судов, что идеально соответствовало условиям боевых действий в шхерах и устьях рек. Победа продемонстрировала не только личную храбрость царя и его гвардейцев, но и возникшую способность русских войск эффективно действовать на новом для них морском театре военных действий.

- Во-вторых, и это главное, успех 7 мая стал прямым и немедленным следствием взятия Ниеншанца. Именно обладание крепостью и контроль над берегами Невы позволили русским войскам: а) перехватить шведскую разведгруппу, оставив эскадру без лоцманов и информации; б) подготовить и незаметно провести скрытную атаку с воды.

В совокупности эти две победы знаменуют собой качественный перелом. Они ознаменовали переход от обороны и глубоких рейдов к удержанию ключевых территорий, а также доказали способность России не только бить шведов на суше, но и бросать им вызов на воде, в сфере их многовекового господства.

Захват Ниеншанца предоставил «ключ к морю», а последующий разгром шведских кораблей символически «запер» этим ключом дверь для возвращения противника.

Эти успехи создали необходимые политические и моральные условия для основания Санкт-Петербурга всего через несколько недель и заложили основу будущего могущества Балтийского флота. Поэтому данные события справедливо расцениваются не как изолированные эпизоды, а как единый, взаимообусловленный триумф, определивший новый вектор всей Северной войны.

Быстрые вопросы и ответы

Почему взятие Ниеншанца было так важно для Петра I?

Ниеншанц был последним крупным шведским опорным пунктом в устье Невы. Его падение означало полный и окончательный контроль России над всей Невой – главной водной артерией, ведущей к Балтийскому морю. Это был ключевой стратегический итог всей кампании 1702-1703 годов.

Почему не удалось взять крепость сходу, во время первой же вылазки?

Успешная атака майора Глебовского на недостроенные бастионы не была поддержана подкреплением по инициативе подполковника Нейдгардта. Тот, согласно журналу Петра I, ссылался на отсутствие прямого приказа, что и позволило шведам опомниться и отбить укрепления.

Какую военную хитрость применил Пётр I во время осады?

Царь лично провёл дерзкую разведку на 80 лодках, спустившись по Неве мимо самой крепости к Финскому заливу. Этот манёвр под огнём позволил занять плацдарм на Гутуевском острове и отрезать Ниеншанц от моря.

Чем завершился штурм Ниеншанца?

Штурм не понадобился. После отказа о сдаче по крепости был открыт сокрушительный огонь из 20 пушек и 12 мортир. После ночи непрерывной бомбардировки, превратившей укрепления в руины, шведский гарнизон капитулировал утром 1 мая 1703 года.

Какое событие стало непосредственным следствием падения Ниеншанца?

Полный контроль над Невой позволил русским войскам уже через несколько дней, 7 мая, провести успешную абордажную операцию и захватить два шведских военных судна – шняву «Астрильд» и бот «Гедан». Это была первая морская победа России на Балтике.

Материал подготовлен и опубликован 21.08.2025

Источник: материал подготовлен на основе фундаментального труда П. Н. Петрова “История Санкт-Петербурга с основания города, до введения в действие выборного городского управления по учреждениям о губерниях. 1703-1782”, 1884.