Московские триумфальные ворота

Московские триумфальные ворота были воздвигнуты на главном въезде в город — Московском тракте (ныне Московский проспект), в районе между Лиговским каналом и Обводным каналом, который в то время, в середине 19 века, обозначал южную границу Санкт-Петербурга.

В отличие от своих «собратьев» — каменных Нарвских ворот, — этот монумент стал выдающимся произведением русского чугунного литья.

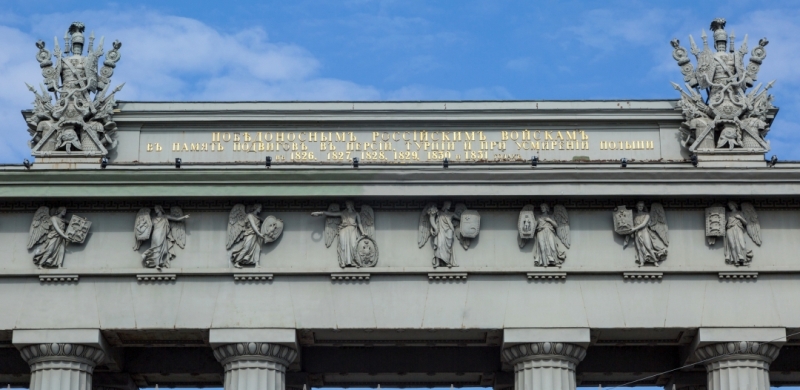

Надпись на аттике (стенке над пролетом) выполняла важную идеологическую функцию, обращаясь к разной аудитории:

- Со стороны въезда в город (для внутреннего зрителя) текст на русском языке гласит: «Победоносным Российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши. В 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 и 1831 годах».

- Со стороны выезда из города (для иностранцев и покидающих столицу) та же надпись была продублирована на латинском языке — международном языке дипломатии и науки того времени.

Это решение надписи на двух языках подчеркивало статус России как великой европейской державы и было обращено как к своим гражданам, так и к внешнему миру. Латынь здесь — символ включенности в общеевропейский культурный и политический контекст.

Исторический контекст и политика памяти: какие победы увековечили?

Монумент посвящен не одной победе, а целой серии военных кампаний, которые вела Россия в конце 1820-х — начале 1830-х годов:

- Русско-персидская война (1826–1828)

- Русско-турецкая война (1828–1829)

- Подавление Польского восстания (1830–1831)

Таким образом, ворота прославляли армию, утверждая мощь и незыблемость имперской власти.

Строительство, стоимость и торжественное открытие

Сооружение ворот было начато в 1833 году и полностью завершено в августе 1838-го. Работы велись Строительной комиссией Министерства финансов (что подчеркивает масштаб бюджетного финансирования) по проекту архитектора Василия Стасова — одного из главных творцов ампирного Петербурга.

Все чугунные детали были отлиты на передовом для своего времени Александровском чугунолитейном заводе. Стоимость проекта была колоссальной и, по приблизительным подсчетам, достигла одного миллиона рублей, что свидетельствует о огромном значении, которое придавал этому монументу император Николай I.

Торжественная церемония открытия состоялась в октябре 1838 года в присутствии государя и с участием ветеранов перечисленных кампаний, имевших соответствующие медали. Это превращало мероприятие из просто архитектурного события в акт всенародного признания заслуг армии.

Московские ворота, возведенные на тогдашней окраине города, сразу же стали мощной архитектурной доминантой.

Очевидцы того времени свидетельствовали:

«С Обуховского моста можно видеть ворота хорошо даже простыми глазами»

Эта фраза прекрасно передает, как грандиозное сооружение визуально осваивало пространство вокруг себя.

Монумент служил не только символом военной славы, но и важным ориентиром, эффектными «вратами» в имперскую столицу для всех, кто следовал по Московскому тракту. Его масштаб и мощь производили сильнейшее впечатление на современников, задолго до того как разросшийся город поглотил эту территорию.*

Советский период

Московские триумфальные ворота, возведенные в 1838 году как монумент в честь победы в честь военной славы русского оружия и воинов, после Октябрьской революции столкнулись с идеологическим переосмыслением.

Их посвятительные надписи, прославлявшие имперские военные успехи, были признаны чуждыми новой власти и демонтированы, а сами конструкции стали использоваться как масштабные площадки для агитационных материалов.

Парадоксально, но уже в 1918 году ворота получили статус памятника государственного значения, что отражало двойственность советского подхода к историческому наследию: формальное признание культурной ценности сочеталось с активным искоренением символов прежнего режима.

К середине 1930-х годов судьба монумента оказалась полностью подчинена новой градостроительной доктрине.

Утвержденный в 1935 году план развития Ленинграда предусматривал перенос центра города на юг, с созданием новой главной площади у Дома Советов и преобразованием Международного проспекта в центральную магистраль.

В этой новой пространственной композиции Московские ворота, расположенные на пересечении проспекта с Лиговской улицей, превратились из памятника в препятствие для транспортного потока.

Летом 1936 года архитектурно-планировочный отдел Ленсовета инициировал их разборку для организации эффективной развязки.

Несмотря на формальный охранный статус ворот, они были разобраны по решению принятым первым секретарем горкома Андреем Ждановым 15 августа 1936 года и складированы по частям в разных локациях города. Предвоенные планы восстановления в других местах не были реализованы из-за начала Великой Отечественной войны, что, однако, спасло конструкции от потенциальной гибели во время блокады Ленинграда.

После войны решение о сносе было официально признано ошибочным, что отражало общую тенденцию восстановления исторической памяти и национального самосознания.

В 1947 году разобранные ворота вновь обрели статус памятника архитектуры, а в 1950-х годах, уже на проспекте имени Сталина, началась разработка проекта их восстановления.

Окончательное решение Ленгорисполкома от 8 мая 1956 года предопределило воссоздание монумента на историческом месте, которое было завершено в 1959 году.

Заключение

Судьба Московских триумфальных ворот — это яркий пример того, как история может переписываться, а памятники — менять своё значение. Построенные как символ имперской военной мощи, они после революции стали мишенью для новой власти. Парадокс в том, что их одновременно и признали памятником, и снесли ради удобства — чтобы расширить улицу.

Их демонтаж в 1936 году показал, что практическая польза для города в тот момент оказалась важнее истории.

Но их послевоенное восстановление стало актом исправления ошибки. Возвращение ворот на прежнее место в 1959 году доказало, что их ценность как произведения искусства и исторического свидетельства оказалась сильнее сиюминутных идеологий и градостроительных планов.

Сегодня они — не просто украшение проспекта, а немой свидетель нескольких эпох, каждая из которых оставила на них свой след.

Материал подготовлен и опубликован 17.10.2025

*Источник материала: «Путеводитель по Санктпетербургу и окрестностям его», И.И. Пушкарев, 1843