Дом Ф.М. Апраксина | 3-й Зимний дворец

Первые годы существования Санкт-Петербурга характеризовались преобладанием деревянной застройки.

Территория Адмиралтейского острова, прилегающая к верфи, не была исключением. Источники свидетельствуют, что изначально практически все сооружения вдоль невской акватории возводились из дерева и зачастую повторяли традиционные русские архитектурные формы.

Координацией строительных работ на этом стратегически важном участке петровского времени до 1718 года занимался Александр Васильевич Кикин — сподвижник императора, занимавший пост начальника Петербургской адмиралтейской конторы.

Зарождение «Зимней» резиденции: усадьба генерал-адмирала Апраксина

История самого знакового сооружения этой части города — Зимнего дворца берёт начало в петровскую эпоху. Первая постройка на этом месте была возведена не для монарха, а для его ближайшего соратника.

В 1705 году, всего через два года после основания города, на участке, ныне занимаемом северо-западным углом существующего Зимнего дворца, был сооружён деревянный дом для генерал-адмирала Фёдора Матвеевича Апраксина, одного из создателей российского флота.

Проект здания был разработан первым архитектором Петербурга Доменико Трезини.

Его возведение строго регламентировалось требованиями военного времени. Правила «фортификационной эспланады» (свободного пространства вокруг крепости) предписывали, чтобы любая постройка находилась на расстоянии не менее 200 саженей (около 428 метров) от стен Адмиралтейства.

Это обеспечивало зоне прямой обстрела в случае нападения врага с суши. Таким образом, расположение дома Апраксина было не случайным, а подчинялось логике оборонительного градостроительства раннего Петербурга, где эстетика уступала место утилитарным и военным нуждам.

Эта ранняя усадьба стала важным прецедентом, обозначившим территорию будущей императорской резиденции.

Ключевым элементом планировочной структуры района, прилегающего к Адмиралтейству, стало устройство Средней улицы (впоследствии станет частью Миллионной).

Средняя улица была проложена параллельно Неве, задавая направление будущей застройки. Её трассировка определялась расположением первых знатных усадеб: улица брала начало от усадьбы генерал-адмирала Ф. М. Апраксина и тянулась на запад, вдоль линии их главных фасадов, вплоть до владений вице-адмирала Корнелиуса Крюйса (его участок впоследствии войдёт в комплекс Зимнего дворца, заняв территорию южного павильона Малого Эрмитажа и западной части Нового Эрмитажа).

Формирование этого квартала демонстрирует сосредоточение элиты вокруг центра власти — Адмиралтейства.

Рядом с домом Апраксина, но со стороны Адмиралтейства (южнее, вглубь острова), располагалась усадьба другого высокопоставленного деятеля — Александра Васильевича Кикина.

Карьера Кикина трагически оборвалась вследствие вовлечённости в дело царевича Алексея, что привело к аресту, осуждению и последующей казни Кикина. Его опала и устранение от дел стали знаковым событием, демонстрирующим абсолютную нетерпимость Петра I к любой форме оппозиции, даже исходящей из ближайшего окружения.

После опалы и казни Кикина в 1718 году по делу царевича Алексея его имущество было конфисковано. Здание не простаивало и сразу же получило новую, сугубо утилитарную функцию: в нём была размещена Морская академия (Навигацкая школа).

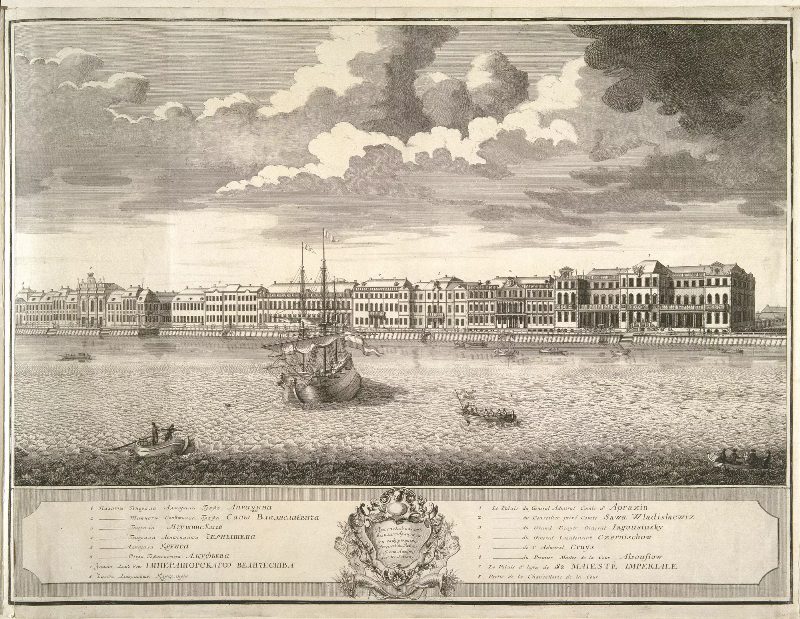

Ансамбль «образцовой» набережной

К началу 1710-х годов напротив Адмиралтейства сложился целый ансамбль усадеб высшей военно-морской и гражданской администрации. К палатам Апраксина по набережной в сторону будущей Зимней канавки примыкали владения:

- Савы Рагузинского (видного дипломата и предпринимателя, организатора поставок «арапчат» ко двору),

- Корнелиуса Крюйса (вице-адмирала, одного из создателей Балтийского флота)

- Адама Олсуфьева (впоследствии государственного секретаря).

Это соседство превращало данный отрезок набережной в своего рода «правительственный квартал», где проживала элита, непосредственно участвовавшая в управлении зарождающейся империи.

Изначально деревянные палаты Ф. М. Апраксина прошли знаковую трансформацию. Уже в 1712 году здание было перестроено в камне.

Это было не просто частное обновление, а акт государственной важности, соответствовавший личному указу Петра I о запрете каменного строительства везде, кроме Петербурга, и его стремлению превратить новую столицу в современный европейский город.

Каменный дом Апраксина стал одним из первых примеров такой «модернизации» и задал стандарт для застройки главной набережной.

Формирование Дворцовой набережной: градостроительная реформа Петра I

В 1715 году Петр I издал ключевой указ, направленный на коренное преобразование облика Адмиралтейского острова.

Этот законодательный акт предписывал упорядочить ранее стихийную застройку территории и создать единую, благоустроенную набережную реки Невы. Реализация указа означала переход от первоначальной, хаотичной фазы развития Петербурга к планомерному и регулярному градостроительству.

Первым практическим шагом в исполнении царской воли стало масштабное инженерное вмешательство в природный ландшафт.

Берег Невы был искусственно укреплен и значительно повышен, что позволило решить проблему регулярных наводнений и создать устойчивую основу для будущего строительства.

В процессе этих работ была кардинально пересмотрена планировка прибрежной полосы. Новая красная линия Дворцовой набережной была выдвинута вперед, в сторону Невы. Это градостроительное решение привело к ликвидации существовавшей ранее Средней улицы, которая поглотилась расширенной территорией набережной.

Обновленная и укрепленная набережная стала зоной элитного каменного строительства, что полностью соответствовало стратегическим замыслам Петра по европеизации архитектурного облика столицы.

Первым объектом, возведенным в соответствии с новой линией регулирования застройки, стали палаты генерал-прокурора Сената Павла Ивановича Ягужинского, чей фундамент был заложен в 1716 году. Это событие положило начало формирования уникального ансамбля правительственной набережной.

Состав и иерархия придворной элиты в структуре застройки

Расположение владений вдоль набережной четко отражало табель о рангах и степень близости их владельцев к императору.

Ближе всех к Адмиралтейству, что подчеркивало его высочайший статус в морском ведомстве, располагались палаты генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина, который одновременно являлся президентом Адмиралтейств-коллегии. Далее, в направлении Зимней канавки, выстраивались дома других выдающихся сановников:

- палаты тайного советника графа Саввы Владиславича (Рагузинского)

- палаты генерала Ягужинского

- палаты генерал-лейтенанта Чернышева

- палаты адмирала Крюйса

- палаты обер-гофмейстера Олсуфьева

далее по набережной располагался 1-й Зимний дворец Императора и задание Дворцовой Канцелярии.

Таким образом, набережная превратилась не просто в инженерное сооружение, а в материальное воплощение социальной иерархии петровской России, где место дома определялось рангом и заслугами его владельца.

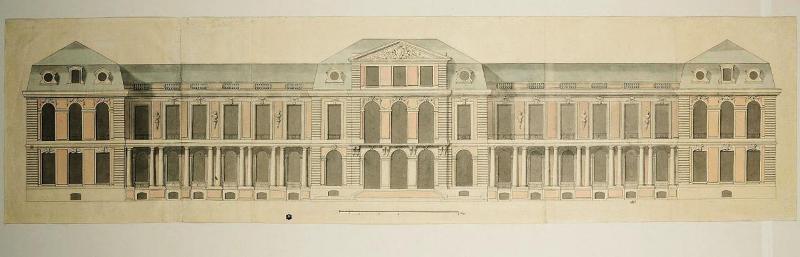

Каменные палаты Ф. М. Апраксина: начало строительства

Возведение нового каменного особняка для генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина, знаковое событие в истории ранней петербургской архитектуры, было начато в июне 1716 года.

Разработка проекта была доверена ключевой фигуре петровского зодчества — приглашенному французскому архитектору Жану-Батисту Леблону, который в тот период занимал пост генерал-архитектора Петербурга.

Леблон создал проект в актуальном для того времени «французском манере», что подразумевало следование принципам классицизирующего барокко, характерного для эпохи Людовика XIV: строгую симметрию, ордерную систему и монументальность.

Непосредственный надзор за работами был поручен талантливому русскому зодчему Федору Васильеву.

В процессе строительства, проявляя творческую инициативу, Васильев внес в леблоновский проект существенные коррективы. Наиболее значимым изменением стало добавление к первоначальному замыслу полноценного третьего этажа, что кардинально изменило пропорции и объем здания. Кроме того, архитектор частично переработал оформление фасада, адаптируя французский проект к местным условиям и, возможно, вкусам заказчика.

Архитектурный облик утраченного здания

В своем окончательном виде дом Апраксина представлял собой крупное трехэтажное здание, протяженность которого подчеркивалась двадцатью одним оконным проемом по главному фасаду.

Изначальный замысел Леблона предполагал создание пятичастной композиции с центральным ризалитом, увенчанным невысоким мезонином на три окна.

Фасад украшали изящные балконы с художественными коваными решетками — характерный элемент парадной архитектуры того времени. Боковые ризалиты, выступающие части здания, были акцентированы декоративными завершениями, вероятно, барочными фронтонами или аттиками, что придавало всему сооружению торжественный и представительный вид.

Это здание стало одним из первых примеров столь крупного частного каменного строительства в новой столице и демонстрировало переход от скромных палат к роскошным городским дворцам, символизирующим статус новой петровской аристократии.

Центр светской жизни и высочайшего быта

Каменный дворец генерал-адмирала Ф. М. Апраксина быстро утвердился в качестве одного из центров официальной светской жизни раннего Петербурга.

В его стенах регулярно проводились масштабные празднества и приемы, соответствовавшие высокому статусу хозяина.

В 1725 году здание на короткое время приобрело особый статус резиденции членов императорской фамилии: здесь разместились молодожены — герцог Карл Фридрих Гольштейн-Готторпский и дочь Петра I цесаревна Анна Петровна.

Этот факт свидетельствует о том, что по своему масштабу, убранству и расположению дворец Апраксина уже в то время рассматривался как подобающее жилище для высочайших особ.

Наследство и переход в казну

После кончины бездетного адмирала в 1728 году его владение, в соответствии с завещанием, перешло в собственность малолетнего императора Петра II.

Этот акт дарения крупной недвижимости государю был характерным для эпохи явлением, подчеркивавшим особые отношения между монархом и его ближайшими сподвижниками.

После переезда императорского двора в Москву здание на несколько лет оказалось в запустении.

Однако с конца 1731 года, в преддверии возвращения центра власти в Петербург, по указу новой императрицы Анны Иоанновны начались масштабные работы по ремонту и расширению бывшего апраксинского дворца.

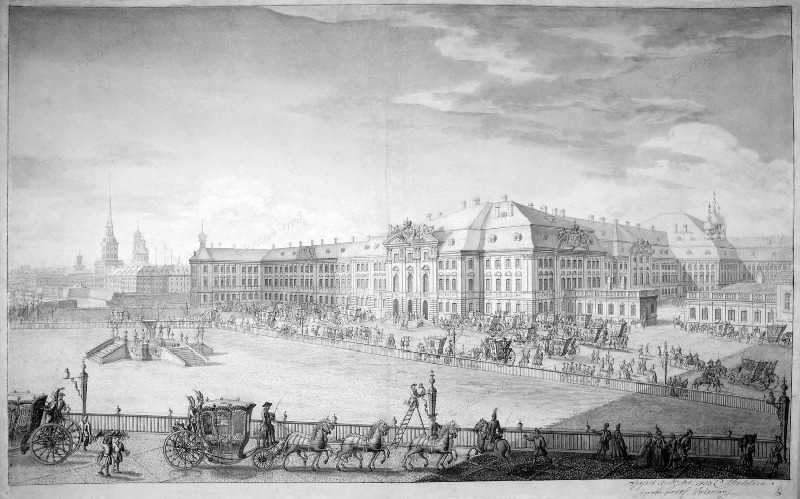

Становление новой императорской резиденции

В 1732 году отреставрированный и увеличенный дворец стал официальной резиденцией императрицы Анны Иоанновны, только что переехавшей со всем двором из Москвы в Петербург.

Это событие ознаменовало собой возвращение столичного статуса городу.

Однако довольно скоро скромные, по меркам самодержицы, палаты Апраксина перестали удовлетворять запросам императорского двора.

В результате уже в скором времени на его месте по повелению Анны Иоанновны началось строительство третьего по счету Зимнего дворца (архитектор Ф. Б. Растрелли).

Таким образом, усадьба Апраксина стала не только временным пристанищем императрицы, но и важным градоформирующим элементом — точкой, с которой началась история создания главной императорской резиденции, определяющей облик Дворцовой площади и всего центра Петербурга по сей день.

Материал подготовлен и опубликован: 07.09.2025